これって昔のyumiちゃん、資料集めはちょっと懐かしかったな、そしてみんなにいろいろ質問されて照れくさかったな、なんてところでしょうか。

| きららの風 明日への挑戦 |

| 近江八景に行ってきました。 他のページに行きましょう 年中夢中のyumi日記 |

| 秩父きらら庵炉開き | 恭慶館炉開き | ||

| 上尾市自然学習館星まつり2006年11月18日 |

| 彼方此方で集まる星まつり、今年最後を飾るのがこの上尾星まつりです。自然学習館には立派なお茶室があり、野点でなくお茶席が出せるのです。立派なお茶道具もあります。 |

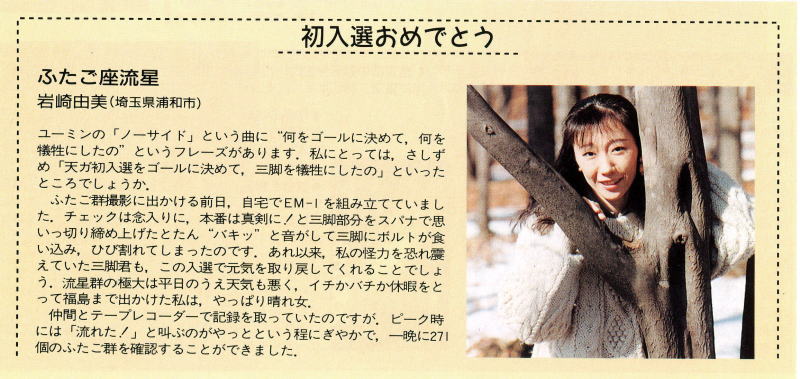

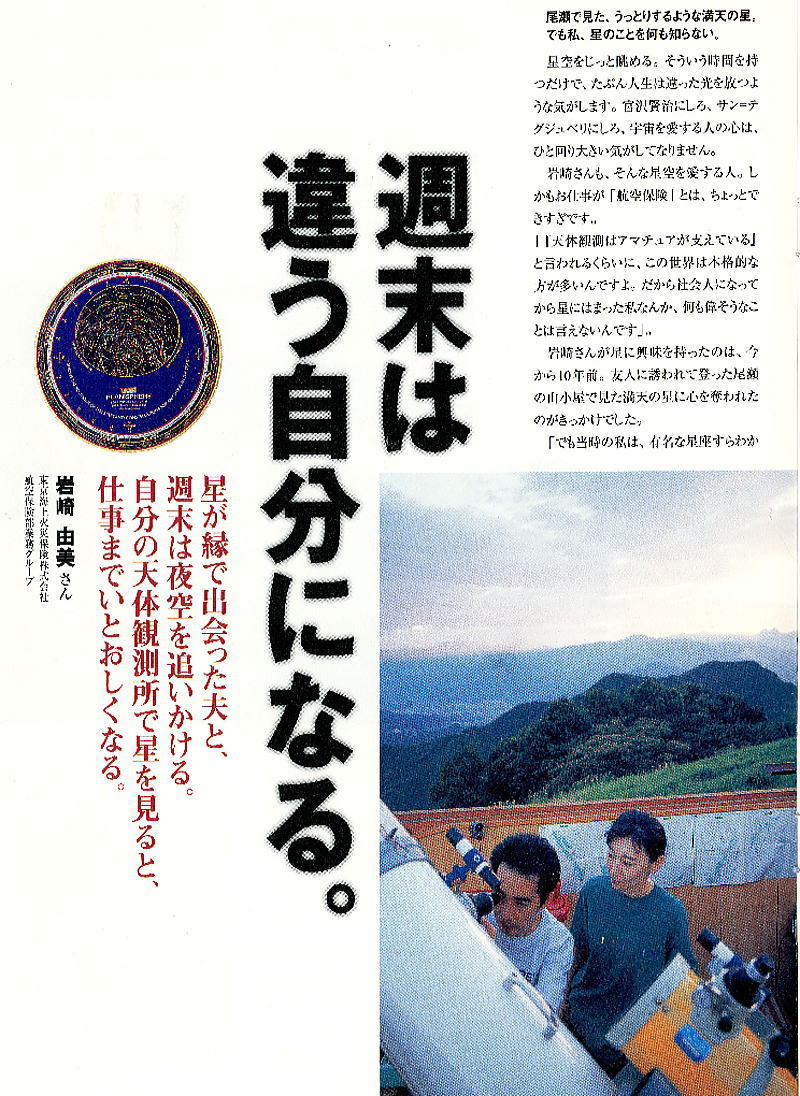

| 去年から「自然学習館天文台の星まつり、お茶とどんな関係?と質問が出ていました。天文とお茶、これはyumiさんの一生のテーマです。皆さんにわかっていただくチャンス、とばかり、早速ご注文にのることにしました。といってもにわか作りのyumiさん、そこら中かき回して写真や古雑誌から資料を集め、たて看板のポスターを作りました。たて看板の一部と、そこに乗せた写真や雑誌のページをお目にかけます。 これって昔のyumiちゃん、資料集めはちょっと懐かしかったな、そしてみんなにいろいろ質問されて照れくさかったな、なんてところでしょうか。 |

|

| 天文台付きお茶室=きらら庵、その建設記やら、炉に入れる灰つくり記やら、流星観測記録・・・を並べたポスターです。 |

|

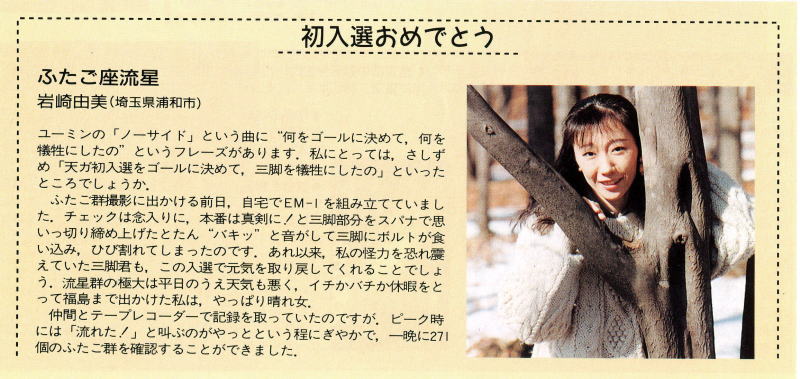

| ふたご座流星群の写真が天文ガイドに初入選したときの記事。 |

|

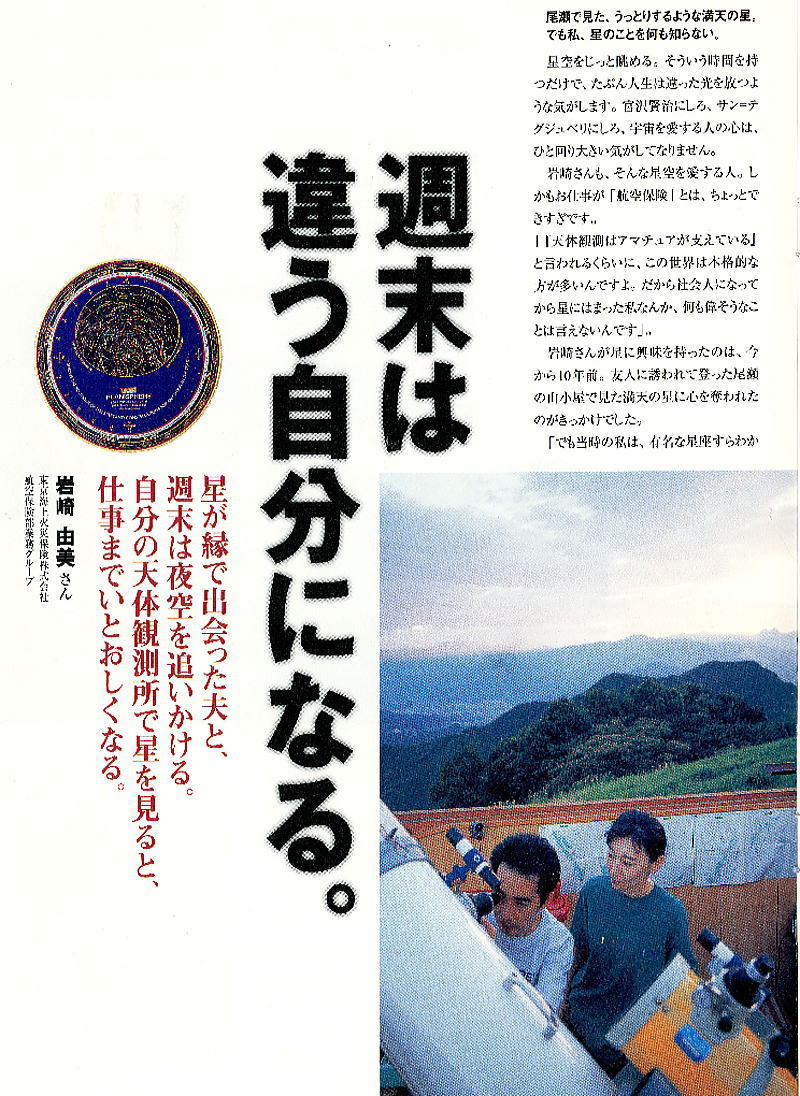

| さる会社の広報誌に乗った記事(一部) |

|

| 他のチームは宇宙ポスターのコンクールをしたり |

|

風船を使った実験をしたり、実はもっと高級な磁石の実験などもありました。 |

| もちろんおじさんのお店も大繁盛、 |

|

| おじさんはたまたま頼まれた(?)講演で冥王星のお話をしていてお留守でした。 |

|

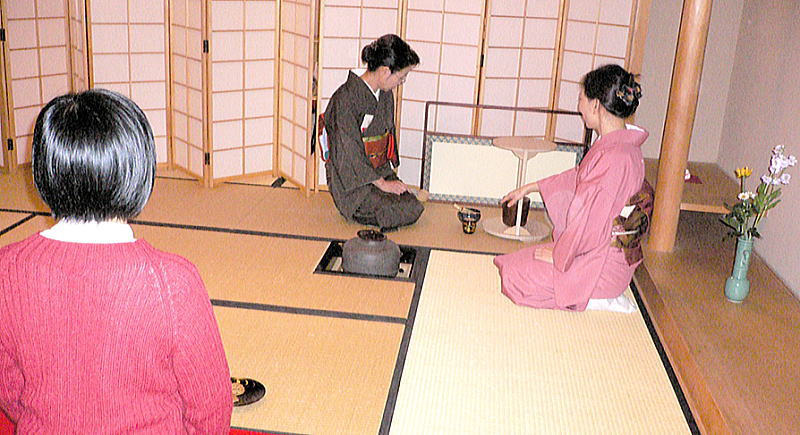

| これも学習感の要望で、お茶のサービスだけでなく、お客様にお茶を点てていただき、小さなレッスンと体験をつけたものも用意しましたが、これがとても好評、スタッフまで受けたりして忙しい一日でした。 |

|

| スタッフが亭主と半東になっておもてなししながら、yumiちゃんが説明役、3人がかりの体験レッスンでした。 |

|

| こちらはお客様がお茶を点てています。 |

| おじさんの方も、お店は繁盛、講演があるし、その上、レンタカーをちょっとこすっちゃって、警察に来てもらうなど、大忙しみたいでしたが、yumiちゃんも大忙し、後からびっくりの一日でした。 |

| そんな忙しく充実した一日、後は楽しみのご苦労さん会を振り切って、みんなで車に乗り、秩父はきらら庵に向かいました。一体何があるのでしょうか? |

| きらら庵炉開き11月19日 えぇ〜っ炉開きは先週やったのでは?なんて言ってはいけません。あれは今日慶館の炉開きです。今日慶館は公共施設、火を使うことができません。それで、炉は電熱を使わざるを得ないのです。秩父きらら庵はちゃんと炭をたく本格的な炉です。炉開きの意味が大きく違うのです。 |

| 夕方走って夜中前秩父はきらら庵に着きました。朝9時から稽古、特に炭の扱いが重点、ということで茶室いっぱい、みんな窮屈に寝ます。朝は庵主様の指図を受けながら、しかし思い思いに準備を始めます。準備の進行状況をうまく縫いながら庵主様は炭の扱い、炭に火をつける、日を熾す・・・・・を順次みんなに教えます。(ここは庵主様が忙しいので、おじさんが耳学問で解説です。何日かして庵主様がご検閲、直していただくとしましょう。 |

|

| 炭取りに炭の並べ方を教わったみんなは参考書と首っ引きで積み上げていきます。 |

|

| これでいいのかなぁ? |

| 次は炉の中で火を熾します。 |

| アッそうではなかった、朝一番でもう炉の中には火が熾してあるんです。その上にはお湯が沸きかけた釜が乗っています。 |

|

| 炭取りに上手に組んだ炭を持って炉の方に。 |

|

| 炉の脇に炭取りを置いてお釜にとってをはめる。 |

お湯いっぱい、重くてこわいお釜を持ち上げる準備 お湯いっぱい、重くてこわいお釜を持ち上げる準備 |

|

| さぁっ種火が見えました。一先ず炉縁を羽箒で清めて、 |

|

| 火が目を覚ますように |

|

| うまく熾るように炭をくべて行きます。 |

|

| 炭点前、終わり |

| 炭点前もう一人 |

|

| 環を持ちます、お釜の耳に掛けて慎重に持ち上げ、 |

|

| 首尾よく上がりました。 |

|

| 安全な場所に寄せる。 |

|

| 火を整えます。 |

|

| お釜が戻りました。煮え立っている重たい茶釜、大変な仕事です。一見優雅に見えてうまく力が入れられる姿勢が自然に取れるように、だそうです。 |

|

| よく熾っています。釜の沸く音を聞きながらホッと一息 |

|

| お湯が沸いている間に点心のお食事です。山の中なので、買出し弁当、昨夜からの泊まり組は早起きで準備、到着組は早出、みんなお腹が空いていて、コンビニ弁当がカルタ取りみたいに売れていきます。 |

| いよいよお茶です。 |

|

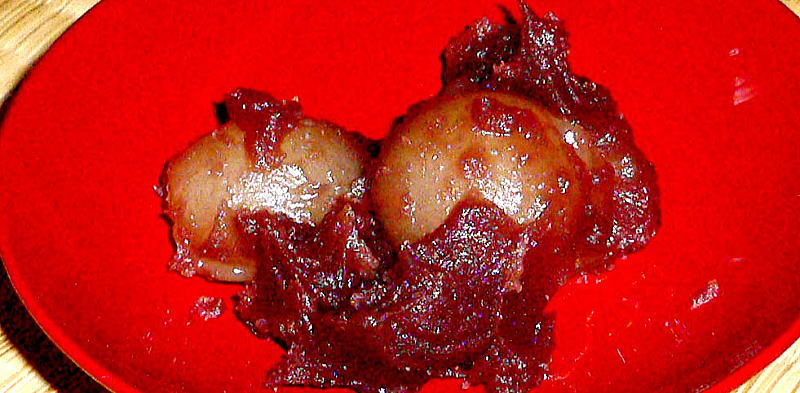

| もちろん濃茶から始まり、そして濃茶は主菓子から始まります。点心の最後に主菓子をいただきます。口が甘くなってお茶が欲しくなる、もちろん辛目の濃茶です。 |

|

| 濃い茶席の始まりです。 |

|

| みんな神妙に待っています。 |

|

| ちょっと暇を盗んで炭点前、弱くなった火に炭を足すときにちょっとした手の工夫で楽に、結果としてきれいに炭をつぐことができる、なんてレッスンだったカナ? |

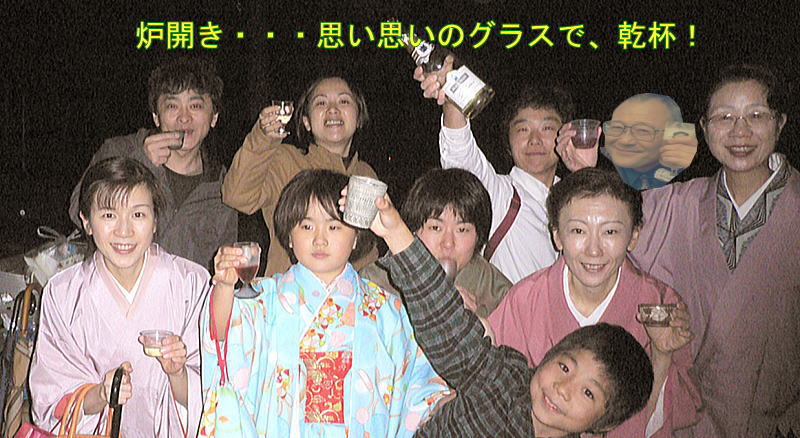

| 11月11日、きらら会一同はいつもの恭慶館に集い、茶人にとっては恒例(でもきらら会にとっては今年がはじめて)の「炉開き」をやりました。料理を持ちより熱意を集め(知識と道具は庵主様)たっぷり1日「口切」の茶事にいそしみました。 ではなくて・・・・時間は瞬く間に過ぎ去り、最後の薄茶を大慌てで始める頃には」、もう会場を返さなければならない時間が迫り、大慌てでした。 早々に会場を片付け、庵主様ご提案の「炉開きは茶人のお正月、お祝いの乾杯を」は会場を取り囲む「北浦和公園」の木立の池之端でやることになってしまいました。 充実した一日の茶事、その中でのたくさんの稽古と新しく学んだこと、暗くなった公園で、チョット寒い中、みんなこんな表情で、乾杯し茶いました。「こんな楽しい乾杯」なかったな、誰かが言いました。(いそがしい庵主様代筆はおじさんです) |

|

| 暗い公園の中、フラッシュだけが頼り、とどいたりとどかなかったり、まぁ。お許しください。 |

| 11月11日の炉開きに先立ち、きらら会一同恭慶館の茶室に集まり、準備とリハーサルです。 11月4日、私のお茶との出会い、色々な勉強、そして今日のようにお茶にのめりこんでいくそのすべてを導いていただいた師匠の三回忌が開かれることになってしまいました。この秘の稽古、リハーサルと準備は、冒頭にみんなと話し合う以外には立ち会うことが出きませんでした。 いただいた写真は並べましたが、解説はきらら会の皆さんにおねがいしたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。 |

| 11月4日の炉開きレハーサル、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 原村星まつり 他のページ 10月15日稽古茶事一応完成 |

| 7月9日の稽古茶事 |

| 今日の食事は点心です |

| 木の葉のプレーとに形よく彩りよく盛りつけて |

| 三 お客様も亭主も |

| 一緒に楽しむのがきらら風 |

| 食事が済むと水屋に下がった亭主に知らせる合図、一斉に箸を落とします |

| どうも音が揃いません。もう一度 |

| お盆を下げに来た亭主、座ってから少し前に出ます |

| お盆を渡して手が空になった客が、今度は少し下がって礼をします |

| 水屋の様子 |

| 朝鮮風炉と釜 |

| なつめ |

| 高取焼の水指 |

| 総礼で |

| 濃茶が始まります |

| 今日の床は諸荘り・・軸と花を一緒に飾りつけます |

| 濃茶を取りに出た正客 |

| に 茶碗をしっかり持って立ち上がり |

| 自分の席に戻ります |

| 濃茶の服加減を尋ねます |

| 茶入の拝見 |

| もし手が滑った時に衝撃が少ないように姿勢を低くして |

| 薄茶は花月でみんなで茶を点て合います。初体験のキヨ子さんに花月札の説明を |

| きらら庵物語 茶室付き天文台きらら庵、きらら会前史、スキーやオーロラも! |

| ある茶杓との出会い挑戦の原点 |

| 北浦和恭慶館での茶事【1】 【2】 【3】 |

| 上尾学習館星のつどい清里星まつり 石川星まつり |

| 原村星まつり 原村星まつり06年 秩父星の里星の音楽会 |

| 年中夢中のyumi日記きらら庵主yumi秘めのページ |

| 各地星まつり案内 上尾学習館星のつどい清里星まつり 石川星まつり きららの風 きらら庵に戻る |