きららの風

明日への挑戦!

年中夢中のyumi日記 きらら庵に戻る

きららの風 明日への挑戦! 年中夢中のyumi日記 きらら庵に戻る |

|

||||||||||

| 奈良につきました。まっすぐ東大寺を目指します。そして大仏さまにご挨拶。 | ||||||||||

|

||||||||||

| 二月堂は東大寺でも奥の方、一段と高いところにあります。はるか後方が大仏殿の屋根。 | ||||||||||

|

||||||||||

| 太い竹の先に檜の枝先を束ね、灯油が染ませてあります。どんな燃え方をするのでしょう。 | ||||||||||

|

||||||||||

| 始まりは7時、4時前から一番前の方(火の粉が少しかかるくらい)に場所を取り、隣の人と交替でトイレに行ったり、ひたすら待ちます。あたりが暗くなるともうこんな人出です。 | ||||||||||

|

||||||||||

| 松明に火をつけて、欄干から突き出します。 | ||||||||||

|

||||||||||

| 大きく燃え上がると、欄干を勢いよく走り抜けます。凄い火の粉です。 | ||||||||||

|

||||||||||

| アッ火の塊が外れて落ちてきました。 | ||||||||||

|

||||||||||

| 目の前に落ちました。顔が熱いくらい燃えています。誰も慌てません。 | ||||||||||

| 全部で10本の松明が欄干を駆け抜け、火の粉を浴びたり、大きな塊が落ちてきたり、檜の燃えるにおいが充満し、最後には松明のかけらから小さな小さな檜の小枝をいただいて帰ってきました。ホテルに近づくに連れて、忘れていた空腹、寒さ・・・が目覚めてきました。 あぁ、今年も無病息災を! |

||||||||||

| ・ | ||||||||||

| 話にだけは聞いていたお水取り、すばらしい一夜が明けて・・・・これだけではすまないのが欲張りyumiさん。奈良・・・と言えばいつも師匠が取り寄せてはここぞというときに「お使いなさい」と下さった茶筅を作っている丹後さんもおわす“茶筅の里”高山地区があるのです。確か事前予約をすれば茶筅製作の実演を見学できるはず・・・・何年か前の雑誌で目にした記事を探し出し丹後さんにお電話快くお約束を受けていただきました。 | ||||||||||

|

||||||||||

| 近鉄の電車を乗り継ぎ、バスに乗って茶筅の里高山に着きます。道端の看板の殆どが茶せんなんです。そしてどっちを向いても、茶筅工房です。 | ||||||||||

|

||||||||||

| まず茶筅の里の公園に行きました。広い起伏の変化に富んだ公園内は数え切れないくらいいろんな種類の竹が植えられていて厭きません展示館も楽しめます。 ちょうどお昼になったので、上の写真のおそばの旗をたどって行ったら、今日はお休み、近くに食べるところはなし、ガッカリしていたら、ありあわせのものを食べさせてくださるとのこと、あつかましく上がりこんでみたら、なんと立派なお茶道具やら美術品やらがいっぱいのお座敷です。何とそこでお茶のご馳走にまでなってしまうなんてハップニングもありました。 |

||||||||||

|

||||||||||

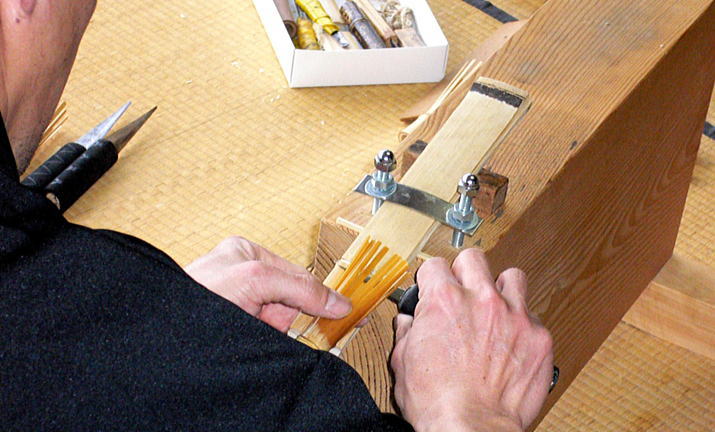

| 丹後さんのお宅では当主のご子息がます工程を一通りレッスン、 | ||||||||||

|

||||||||||

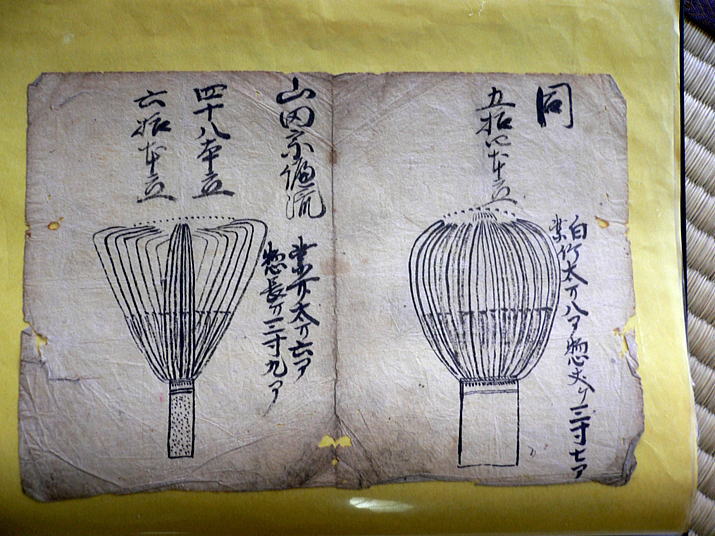

| こんな教科書(?)も見せていただきました。 | ||||||||||

|

||||||||||

| まず皮を取り | ||||||||||

|

||||||||||

| 割れ目を入れ、 | ||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

| 各地星まつり案内 上尾学習館星のつどい清里星まつり 石川星まつり きららの風 きらら庵に戻る |