曽爾村は奈良県の東端、大阪の鶴橋という駅から近鉄線で約1時間、三重県に入った

名張という駅で降り、車で30分あまりの山の中、川沿いの狭い盆地の村です。

1000mクラスの岩山に囲まれ、とっても景色のいいところです。その山に登って行く

途中の高原地帯に「国立曽爾少年自然の家」があります。あっ曽爾はそにと読みます。

自然の家の主催事業「少年教育指導者養成講座」に講演して、星空観察の指導をする

ように、とおまねきいただきました。同所には全国自然の家の集まりなどで大変お世話

になったり、歴代所長さんと何故かウマが合ったりで、二つ返事、ひったくるようにして引

き受けてしまいました。

とにかく古い土地なんです

曽爾と言う地名は古事記に登場します。仁徳天皇が何とかのみこを見染め、なにがしと

いう男に命じて交渉させました。何とかのみこは仁徳の后がやきもちなので、その話をこ

とわり、逆に交渉にきたなにがしと結婚してしまったのです。怒った仁徳は兵を出して二人

を追わせ、つかまえて殺したのが曽爾という場所だったということです。

ついでに、曽爾の隣は御杖(みつえ)村で、日本武尊が遠征中に怪我して杖をついたこと

からこの地名になったそうです。何しろ古い話がたくさん転がっていそうな場所なんです。

そして文明の十字路

午後からいろいろ準備しよう、それに同行の芦田先生は午後の活動に参加したい、という

のでお昼少し前に着きました。去年から日本中の「国立少年自然の家」は集まって「独立

行政法人」になりましたが、ちょうど法人の理事長がお見えになっている、昼食はそちらと

ご一緒ということで近くの、ダム湖を見渡す景色のいいホテルのレストランに行きました。

写真は食べちゃってからとったのですが、鉄板焼用のハマグリ(生)はきっと桑名です。

刺身(右上)は新鮮で身が締まり、熊野から来たこと請け合い、もちろん天ぷらは地元野菜、

漬物は奈良風、味噌は黒い名古屋風、まわり中から食べ物が集まってきます。

昔イスラエルはテルアビブに行ったとき、ギリシャ風の鯖の温燻、ナンのようなパン、ロシア風

の紅茶・ ・ ・ ここは「文明の十字路だなぁ~」と思ったのです。曽爾はミニテルアビブ。

トコトン縁がない火星

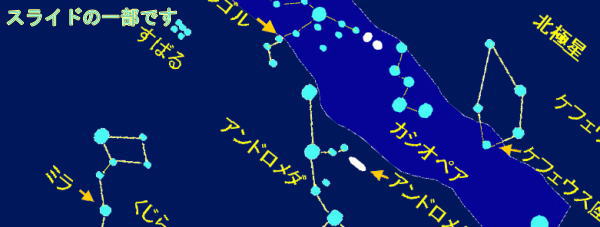

講演の方はおじさんの得意「地球人」はいつまで「人間」していられるか?をやって大いに

「受け」ました。そのあと「秋の星座にご招待」という短いので星座観察会をイントロしました。

星座観察では備え付け、20cm望遠鏡の計算機を設定中に一方でバードウォッチング用の

小さい望遠鏡で火星を入れようとしていた人が「アレッ消えちゃった」というので見ると火星

に雲が掛かっています。南からくる雲は増えるばかり、またまた火星はおじゃんでした。

もう1本「炭素の不思議」をやって時間をつぶし、そのあと飲み会になっちゃいま舌。

曽爾村探訪

①柱状摂理の岩山

1500万年ほど昔、瀬戸内から紀伊半島にかけて大規模な火山活動がありました。室生から

曽爾にかけての岩山群はそのとき湧き出したマグマだそうです。それがゆっくりと冷えて固

まると(ちょうど水溜りの底の泥が乾くときのように)割れ目が走り柱状に割れていきます。

これが「柱状摂理」兵庫県でも玄武洞や山陰海岸の鎧の袖などが有名です。

ここでは曽爾盆地を囲む岩山がみんな柱状摂理からなり、名張からやってくる曽爾側両岸の

岸壁も柱状摂理だらけです。

中でも凄いのが秒b和です。近くまで連れて行っていただきました。大規模な柱状摂理の

断崖、高さ約200m、幅約2km続いています。圧倒的な迫力です。

四角の部分を拡大しました。

岸壁を見上げる公園は桜が植えてあり、花の季節と紅葉の季節(3年程前にきました)が見頃

だそうです。その公園にひっそりと立つ句碑の土台には崩れた柱状摂理の断片が積まれて

いました。

鎧岩と兜岩は少年自然の家からとてもよく見えます。

②ススキが原

少年自然の家は広ぉ~~いススキが原に面しています。最初はむらさき、そしてピンク、

銀色を通り過ぎて最後はふわふわの白、高原の広ぉ~~いススキが原のこの景色は圧倒

的な迫力です。なぜかこの自然の家でのイベントが11月になるのです。

冷夏のあとの秋、早くきます。9月はまだ半ばに入ったばかりですが、もう白くふわふわにな

りかけた穂が一杯です。残暑というにはあまりにも暑さの足りなかったこの夏名残の強い日

差し、もしかしたら通り過ぎた台風のフェーン的な現象も加わったのかもしれません。屏風岩、

トマトやほうれん草のハウスを訪ねてタップリ日を浴びた首筋がもうヒリヒリします。

③萱葺き屋根

曽爾村のおうちはみんな萱葺きだったのだそうです。もちろん昔は当たり前、しかし、大戦後

もかなりの間そうだったらしいんです。それはこの地方はススキが原がたくさんあるから、と

いうわけです。そんなわけで共有のススキが原から萱(ススキの茎?)を刈って、部落内順

番で屋根を葺いていた、なんて話を今日の帰りに乗ったタクシーの運転手さんも話しておら

れるほどです。

今回の「指導者研修会」の題材の「郷土」という部分で屏風岩での伝承芸能、萱葺き屋根

の家などが取り上げられていました。それに沿って案内してもらって、今度は萱葺き屋根の

見学です。

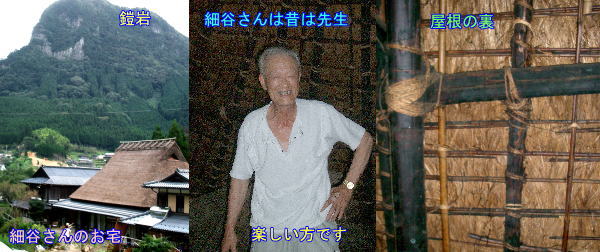

曽爾村には今萱葺き屋根は2軒しか残っていません。人が住んでいるのは細谷さんのお

宅だけです。そちらに伺い、屋根裏まで上がって、いろいろお話をしました。

萱の話もですが、その細谷さんって方が楽しいんです。いろいろ伺って、質問したり返したり

感想を言ったり、の挙句、誰かが「これが結論」と意気込んで、そんな萱葺き屋根、維持され

るのは「本当に大変でしょうね」と水を向けるとちょっと照れた振りをされて「どうも新しい家

を建てる甲斐性がないもんで・ ・ ・」だってさ。

自然の家の前のススキが原、現在でも、何とか保存されている萱葺き屋根を維持するため

に全国から注文が集まるそうです。

④トマトとほうれん草

曽爾村の農業ががんばっている種目です。トマトとほうれん草のハウスはそこら中にたく

さん並んでいます。特にトマトは自然の家の食事にも必ず出てきてとてもうまいんです。

お店に並ぶまでに熟れ過ぎちゃうので夏はかなり青いうちにとリ、逆に秋にはかなり熟し

たものを出す。そんなやり方だそうです。それならウッカリ取り残されて熟れ過ぎたトマト

は?それはそれ、道端の無人販売に出すんですよ・ ・ ・ などなど。

トマトとジャガイモ(茄子ピーマンも)が親戚って知っていました?ジャガイモにトマトを接木す

ると両方収穫できるなんて子供の頃教わったことがあります。実際現在のトマトは病気に強

い種類の台木に、おいしい桃太郎トマトを接木して、それをハウスに植えるのだそうです。

だいたい、この頃のほうれん草って、葉っぱが薄く、根際が赤くないじゃないですか。あの赤い

ところがほうれん草臭くて、甘くて、歯触りがあって、すき焼のときなどあの部分をまとめて入

れて兄弟で争って食べました。現在お店で見るほうれん草、赤いところ全くありません。

トマトもですが、ほうれん草も、おじさん子供の頃作っていました。トマトもそうですが、ほうれ

ん草も作り方随分違って来ています。

ほうれん草の種ってトゲトゲがありませんでした?そして枯葉色。それが、赤くてコロコロして

いるんです。まいてすぐ発芽するように、器械で皮をむいちゃうんです。さらに発芽する部分に

切れ目を入れて発芽しやすく。まく種子は季節ごとに種類が違っていて、それに応じて色付け

して間違えないようになっている、そんなわけでのコロコロ赤い種なんです。

その種子をゴムベルトに規則的にあけた小さな穴に真空で吸い取り、まいて行きます。

たねまき機は全体としてはこんなもの、右の方(写っていない)にあるハンドルを引っ張って

いくと種子がベルトに吸い取られて規則的に地面にまかれ、その後を車が押さえていく、そ

んな感じでまかれて行きます。子供が自分の家のお庭でちょこちょこ作るなんてわけには

いかない立派なビジネスだなぁ、なんて感じました。

そしてほうれん草さんたちは、大きなビニールハウスにいます。左は今育ち中、右はかなり

収穫してしまったあと、印象的だったのは畑がすっかり乾いてしまっていることです。

種子をまくときにとこをしっかり湿らせておくと、ほうれん草はそのしっかりした根っこで水分を

吸い取って、育って行きます。出荷近くなって水を吸うと重くなったり傷みやすかったりで高く

売れないんだそうです。もししおれたりした場合はちょっと水につけるだけでもともとのパリパ

リになるので、喉が渇いたほうれん草がいい、というわけです。

「京野菜」にこだわる京都の市場では曽爾のほうれん草は高く売れる、露地物は高く売れな

い、などなどがとっても印象的でした。

⑤杉を育てて

わが南但馬自然学校の敷地、半分近くが杉、ヒノキ林です。30センチくらいの太さになった見

事な林です。でも、ある時期から枝打ちしていないので節がいっぱい入り、材木としては全然

売れないんです。キチンと積んだ石垣の段々の土地に植えられています。

これって、今から40年位前、棚田でお米を作るのがもうからないので、たんぼに杉を植え、数年

したら木材輸入の自由化で杉ももうからなくなって、そのまんま放って置かれている、そんな図

式です。お米も杉も全く関係ない、数年でコロコロ変わった日本の農業林業政策が刻み込ま

れているんです。農水族議員やら農協やら・・・・の人たちがいろいろ争ったりもうけたりした

歴史の傷跡です。

それはさておき、ここでは杉の幼木もかなり育っています。多くの林は枝打ちもされています。

床柱、柾目板、などにする杉が現在も育てられているんです。「もうマルっきりもうからなくなっ

た」など言いながら、そんな仕事を続けている人がかなりたくさんある、そんなことを感じました。

林を行くとこんなものに出会います。若い杉にビニールをあてて針金が巻いてあるんです。

針金の場所が育ちにくいので、表面に波々のついた丸太ができます。「きょうぎ」というのだ

そうですがどんな漢字を当てる(「経木」は薄くはいだ杉材で昔は駅弁などに使いましたね、

お経を書くために使われたので経木といったのだそうです)のか伺いませんでした。

林業、まだ生きている、でもいつまで、なんて感じました。

⑥タクシー

長ぁ~~い一泊旅行でした。名張の駅までタクシーに乗りました。その運転手さんがとっても

元気なんです。曽爾村を出てしばらくまでの間、萱葺き屋根、トマトのハウス、どこそこの紅葉

がきれい、この柱状節理の岸壁で継母が財産目当ての子供を突き落とした・・・・いろいろ話

してくれます。とっても楽しいのです。しまいにはご主人が釣好きで・・・・・まで話題が及び、

名張に着くまで30分あまり、この長ぁ~~胃一泊旅行の集大成を感じさせました。

と、そんなわけで夕方姫路に帰り着きました。

おじさんのページ